我本科就读于国内的一所双非一本,研究生去到了美国排名不错的著名码农神校,在狂热的转码大环境里,我放弃了随波逐流。

出于综合考量和个人原因,我的秋招以国内互联网行业为主,国外为辅,从8月起完整地参加了整个校园招聘,但一直到隔年5月,我才在校招的尾巴尖儿上确定了去向。

心历路程

Part.01 #初生牛犊不怕虎

“其他岗位薪资太低,我只投产品经理。如果干运营,那我为什么要读研?”

其实早在22年7、8月这个时间点上,互联网寒冬的风早已从美国吹向了世界吹到了国内,秋招早期的各种消息和企业宣布的hc数量锐减也在昭显校招越来越艰难。可能是初生牛犊不怕虎,也可能是单纯没有经历过社会的毒打,我清楚地知道这些情况却并没有觉得有多么严重。

读研之前,我在某大厂核心业务部门的某运营岗位实习,当时的leader问过我有没有转正的意向,部门有hc并且缺人,可那时候的我坚信读研之后的选择会更好更多,果断拒绝了转正。

实际上,当时我们部门4个实习生,3个都选择了读研,只有1个选择了转正,现在看来这是一个非常明智的选择。在今年7月的聊天中,我得知她甚至已经跳槽了一次,并且升职到了一个小领导的角色。

图源:网络

原本预计7月份开始投简历,却一拖再拖到8月,并且信心满满地只考虑base苏州上海或杭州的大中厂产品类岗位,所以一直到9月底,我只投了不到30家企业,不到40个岗位。也一直到9月底,我都在不停地做着企业们发的海笔,却从没收到过任何面试,我开始慌了。

Part.02 #开局失利

“第一学历太差,就像留了案底。实习经历也不够丰富,好像所有的竞争对手都是‘本硕985+4段大厂实习’标配。”

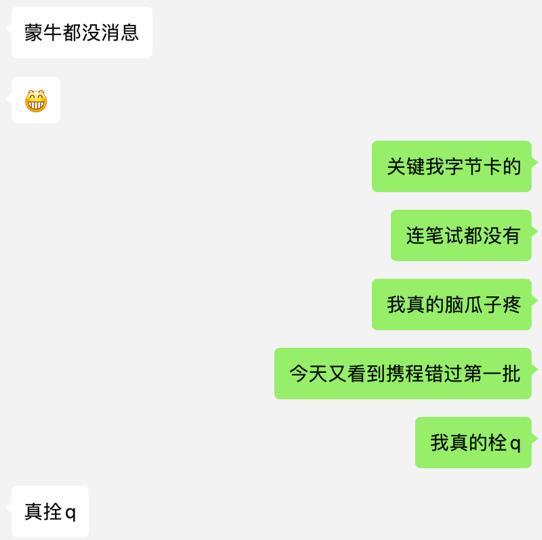

一起秋招的舍友已经进入了拼多多的二轮面试,收到了百度和美团的一面邀请,而我的邮箱除了点击即送的北森笔试外,毫无动静。我开始陷入自我怀疑,怀疑自己是否真的如某红书说的那样“背景太差,眼高手低,想要的太多,付出的太少”。

这个阶段我开始不断和一起校招的同学聊天,刷小红书的秋招贴和经验贴,加入各种校招交流群,一方面寻求认同,另一方面希望能获得一些资源和帮助。但实际上,校招群中显现出两极分化的态势,有面试的同学有很多的面试,没有面试的同学一直等不来一个面试。

9月底10月初,我把base地拓展到了一线和新一线,北京深圳的岗位都开始投递,但公司上还是偏向中大厂,职位上也还是专攻产品经理。